懐かしい

新長屋風景〜

※Nチャン

あそぼ〜!

|

玉串川沿いを北へ〜

アソコにも一社!

※裏からでは失礼と〜

|

顕彰碑

※東口光蔵君

昭和36年の八尾時報に

各種委員欄の

大阪都市計画地方審査議会委員に

お名前が有りました。

|

森田君記功碑

※従三位勲一等高橋是清題額

高橋 是清(たかはし これきよ、1854年9月19日〈嘉永7年閏7月27日〉 - 1936年〈昭和11年〉2月26日)は、

日本の幕末の武士(仙台藩士)、明治、大正、昭和時代初期の官僚、政治家。

立憲政友会第4代総裁。

第20代内閣総理大臣(在任 : 1921年〈大正10年〉11月13日 - 1922年〈大正11年〉6月12日)。

栄典は正二位大勲位子爵。幼名は和喜次(わきじ)。

財政家として知られているため総理大臣としてよりも大蔵大臣としての評価の方が高い。

愛称は「ダルマさん」。

1931年(昭和6年)、政友会総裁・犬養毅が組閣した際も、犬養に請われ4度目の蔵相に就任し、

金輸出再禁止(12月13日)・日銀引き受けによる政府支出(軍事予算)の増額、時局匡救事業で、

世界恐慌により混乱する日本経済をデフレから世界最速で脱出させた(リフレーション政策)。

五・一五事件で犬養が暗殺された際に総理大臣を臨時兼任している。

続いて親友である斎藤実が組閣した際も留任(5度目)。

また1934年(昭和9年)に、共立学校出身に当たる岡田啓介首班の内閣にて6度目の大蔵大臣に就任。

当時、リフレーション政策はほぼ所期の目的を達していたが、

これに伴い高率のインフレーションの発生が予見されたため、

これを抑えるべく軍事予算の縮小を図ったところ軍部の恨みを買い、二・二六事件において、

赤坂の自宅二階で反乱軍の青年将校らに胸を6発撃たれ、暗殺された。享年83(満81歳没)。

(Wikipediaより)

|

神社裏には

社杜が〜

(旧大和川の堤防跡とか)

※

|

正面に向かって〜

※

|

こちらも祭り風景〜

※御花御礼札

|

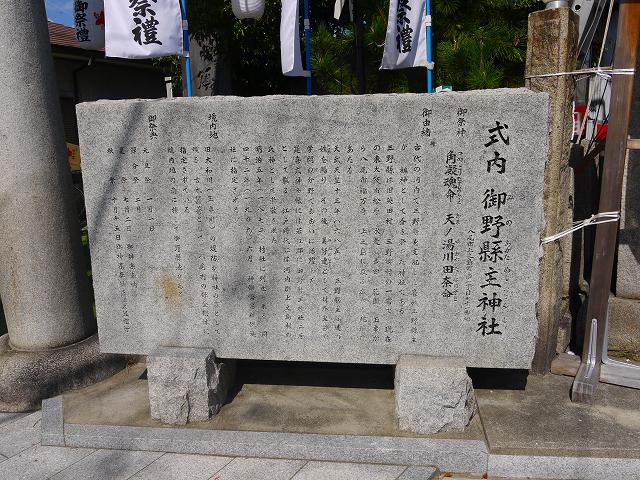

式内 御野縣主神社サン

※扁額

現在は万願寺の地名は存在しないが、かつての地名の由来である満願寺と呼ばれた寺が恩智川の東、

現在の東山本町8丁目あたりに存在していたとされる。

しかし戦乱や恩智川の氾濫が度重なっていつしか廃寺となったと考えられ、

『河内志』に廃寺と記されている以外に文献が存在しないとされる。

安土桃山時代ごろに集落の本村を恩智川の西側に移し、

住吉大社より分霊を勧請して祀ったのが現在の東山本町2丁目にある住吉神社の起源である。

江戸時代になると満願寺地域は幕府の天領となり、旗本・大窪加賀守の支配地となる。

18世紀初頭に大和川の川違えが行われ、西を流れる玉櫛川(玉串川)の跡地が新田として開発され、

そのころに村名が萬願寺に変わっている。

19世紀になると、水利権の争いを発端として上之島村内の惣村だった式部村が分村し、

北垣内に御野縣主神社の御神体を祀ったのが現在の式部宮御野懸主神社である。

同じころに新家村も分村して住吉神社の氏子となっている。

このころに旧万願寺地域の範囲が固まっている。

地域は3つの神社と万願寺本村(南之辻)、新家(新家之辻)、御領(中之辻)、式部(北之辻)の

4つの主な惣村で構成されていた。

文化9年(1812年)から小田原藩支配地となる。

(Wikipediaより)

|

百度石

※お邪魔して〜

|

手水鉢

※おや〜

削られた跡

杯状穴の作成中のような〜

|

他にも〜

※禿龍〜

|

布団太鼓台

内部は中央に太鼓があり、「乗り子」と呼ばれる少年4〜8名が乗り込む。

激しい動きでも転落しないように乗り子を縛り付ける地区もある。

乗り子は舞台化粧並の厚化粧で、豪華な衣装を着る場合が多い。

撥の形は野球のバットを短くしたような太くて短いものを使う場合が多い。

大阪型

布団の角度が小さく彫り物中心のふとん太鼓。土呂板や欄干、雲板にも彫刻が入る。

その中でも雄太鼓と呼ばれるものもあり、飾りが少なくシンプルなのが特徴的である。

淡路型

大きな特徴としては五段のふとんの下に薄い板を数枚重ねたようなタガヤが施されている。

淡路島内においての淡路型

淡路島内では、ふとんだんじり又はかき(ぎ)だんじりと呼ばれる。

島内に現存する本体の全数を把握する者はいないが、約200台はあるとされている。

移動のため、祭礼の時には底部に車輪が取り付けられる。

淡路島南部では主に車輪を使い境内をシーソーのように揺らしたり、

回転する動作だけをする地区が多い。

堺型

ふとん太鼓全体の彫り物が、神話、人情もの、風景、花鳥物が多く土呂板や欄干にも彫刻が入る。

ふとんの厚みが下から上に順に厚くなっていて布団の角度が小さく蒲団〆が金綱では無く

羅紗などの帯びであること。

もっとも大きな特徴は、ふとんの下にふとん台と小屋根がついていることと

柱が地についている所まですべて一本の木で作ってある通し柱(四本柱)。

貝塚型

結び・トンボの代わりに「魔羅」と呼ばれるものが立っている。

下地車に見られるような緻密な彫刻が施されており、柱が上下にスライド出来、「せり上げ」と呼ばれる。

(Wikipediaより)

※

|

綺麗な大阪型ですね。

※乗り子も〜

|

|

式内社

この地域に多いんですね〜

※

|

背の高い石燈籠

※

|

一本一得

※半鐘載ってますね。

|

※東の先は〜

十三峠越し奈良街道

|