令和七年、2025年!大阪万博は駆込み入場者盛況de終了しました。

久しぶりの大阪市内ポタは半ドンで~

何処行こうか?

浮ドンの気に成るところ~

前には~今回も、浮ドンと!

大阪市城東区関目(関目神社) 02

だからいつもの神社・仏閣と路地・旧村探し~

今回は平日半日タンデムポタ~相棒自転車は…

新顔のツインドラゴンとミニらんちゃん

※マウスポインターを置いてください。

撮影:令和七年10月21日

UP日:令和七年10月24日

関目です~ 前には~ ※此処は3の付く日に 夜店が出たんです。 |

昔の駄菓子屋 お茶屋さん おばちゃん~10円でチョウダイと 通いましたよ~ ※山城産銘茶 |

前には~ 無くなった風景が~ ※善福寺さん |

この前にも露店が出たとか~ ※御家と土蔵が無くなり 新しい家屋が~ |

悲しいですが~ 私の幼き頃の思い出が~ ※関目神社サン到着~ |

神額~ ※手水鉢 |

浮ドンお初とか~ ※地元の方に 榎並の水神社 関目神社と太閤秀吉さんの 街造りの名残と聞きましたが~ |

ん? ※榎並川? 関目橋の名残~ |

脇から見たら石材にしか見えない~ ※この岩も~ 堆積岩かな? |

この岩は? チャート(英: chert)あるいは角岩(かくがん)は、堆積岩の一種。 主成分は二酸化ケイ素(SiO2、石英)で、この成分を持つ放散虫・海綿動物などの 動物の殻や骨片(微化石)が海底に堆積してできた岩石(無生物起源のものがあるという説もある)。 断面をルーペで見ると放散虫の殻が点状に見えるものもある。非常に硬い岩石で、層状をなすことが多い。 釘などで擦ってもほとんど傷がつかない。 チャートには褐色、赤色、緑色、淡緑灰色、淡青灰色、灰色、黒色など様々な色のものがある。 暖色系のものは、微細な酸化鉄鉱物(赤鉄鉱など)に起因し、暗色系のものは硫化鉄(主に黄鉄鉱)や 炭素化合物(石墨や不定形炭素、有機物など)に起因する。 緑色のものは、二価の鉄を含む緑色の粘土鉱物を含むためである。 これらは、堆積した環境によって変わると考えられている。 (Wikipediaより) かな?? ※関目発祥の地 目で見る関所(関目の七曲がり) |

拝殿舎正面より~ ※本殿舎脇から~ |

脇に ※毘沙門天サン |

この祠は~ ※大きな石碑 明治天皇御駐翠之碑 |

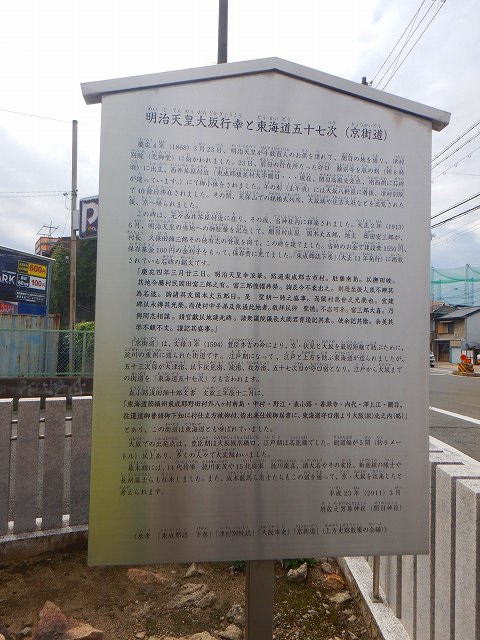

明治天皇大阪行幸 東海道五十七次(京街道) 慶応4年(1868)3月21日(4月13日)に天皇は葱花輦に乗って建礼門から御所を出、皇太后らの見送りを受ける中、 幟仁親王を先頭にした官軍を率いて大坂に向かった。 華頂宮博経親王、三条、忠能らも随従した。一般庶民は跪坐してこの盛儀を仰ぎ見た。 行列の速度は遅く大坂における行在所である本願寺津村別院に入ったのは3月23日のことだった。 以降天皇は46日間にわたって大阪に滞在。 実際には普通の大阪行幸だったが、旧幕府残党の親征が名目になっていたため、公式には大阪親征と称される。 3月26日(4月18日)には、天保山(現・大阪港)に行幸したが、その道中安治川で小船に乗って川下りを楽しんだ。 天皇が船に乗ったのはこれが初めてだった。天保山に到着した天皇は、海軍の艦隊運動を親閲。 海軍を親閲したのも、海を見たのも初めてであった。 『明治天皇紀』はこの時の天皇の様子を「天顔特に麗し」と記している。 江戸時代に事実上御所に幽閉される生活を送ってきた天皇の解放感は想像に難くない。 天皇はとても機嫌良く、三条や忠能が付き従って、夕方4時過ぎに行在所に戻った。 (Wikipediaより) ※明治天皇御駐翠之碑 裏面 前には~ |

明治天皇銘~ ※明治天皇(めいじてんのう、 1852年11月3日〈嘉永5年9月22日〉- 1912年〈明治45年〉7月30日)は、 日本の第122代天皇(在位: 1867年2月13日〈慶応3年1月9日〉- 1912年〈明治45年〉7月30日)。 諱は睦仁(むつひと)、御称号は祐宮(さちのみや、旧字体:祐󠄀宮)。お印は永(えい)。 倒幕および明治維新の象徴として近代日本の指導者と仰がれた。 維新後、国力を伸長させた英明な天皇として「大帝」と称えられる。 東京に皇居を置いた最初の天皇。在位中に皇族以外の摂政(二条斉敬)、太政大臣(三条実美)、 左大臣(有栖川宮熾仁親王)、右大臣(岩倉具視)、征夷大将軍(徳川慶喜)が置かれた最後の天皇にして、 内閣総理大臣(伊藤博文)が置かれた最初の天皇でもある。 皇后と共に和歌も多く残しており、その作品数は93,032首に及ぶ。 (Wikipediaより) |

社務所と地車庫 ※境内風景~ |

旧京阪軌道跡 |

01 02 03 04 05

06 07 08 09 10

11 12 13 14 15

| Copyright c 2003 Office Young Moon. All Rights |