令和七年、2025年!大阪万博は駆込み入場者盛況de終了しました。

久しぶりの大阪市内ポタは半ドンで~

何処行こうか?

浮ドンの気に成るところ~

前には~今回も、浮ドンと!

大阪市旭区大宮(大宮神社) 05

だからいつもの神社・仏閣と路地・旧村探し~

今回は平日半日タンデムポタ~相棒自転車は…

新顔のツインドラゴンとミニらんちゃん

※マウスポインターを置いてください。

撮影:令和七年10月21日

UP日:令和七年10月24日

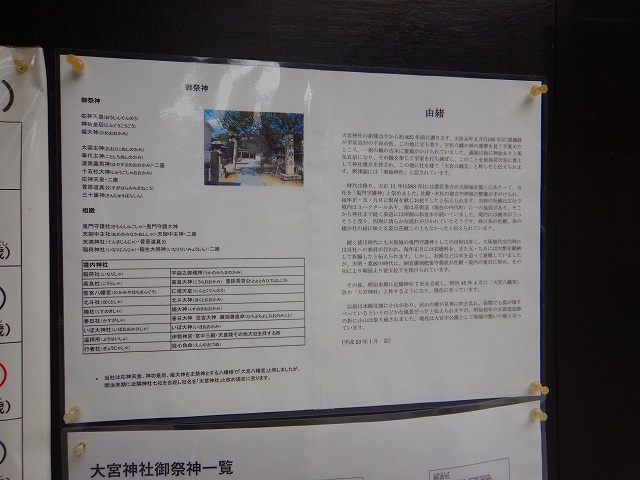

大宮神社サン 大宮神社 伝承によれば、寿永元年(1185年)2月に平家追討の最中であった源義経がこの地で宿を取ったところ、 宇佐八幡神の霊夢を見、目覚めると梅の木に鏡がかかっていた。 それを手にした義経は軍神であり源氏の氏神でもある八幡神の力を得たとばかりにその鏡を奉じて 平家を打ち滅ぼした。 このことを後鳥羽天皇に奏上すると神社の建立を許され、この地に大宮八幡宮を建立したという。 摂津誌には「南島神社」と記されている。 天正11年(1583年)に羽柴秀吉によって大坂城が築かれると当社は大坂城の鬼門守護神とされ、 秀吉の保護を受けて境内の整備が行われた。 毎年1月、5月、9月には幣帛を献じられ大いに栄えたという。 当社は江戸時代にも引き続いて大坂城の鬼門守護神とされ、大坂城代の交代時には当社への参拝が行われた。 他にも毎年1月には初穂料、5月、9月には大幣を献じられていたが、社殿などは年を追って衰微していった。 しかし、天明年間(1781年 - 1789年)、寛政年間(1789年 - 1801年)に祠官廣渕善直が 社殿・境内の復旧に努めて中興し、従五位下に叙せられている。 明治時代になると村社に列せられている。 かつて本殿の北側には小山があったのだが、明治初年の京街道改修の折に土が必要となり小山は取り崩された。 現在は大宮中公園として整備されている。 (Wikipediaより) 前には~ ※玉垣には 三井製糖(現:DM三井製糖) 1970年(昭和45年) 11月:横浜製糖が大阪製糖と芝浦精糖を吸収合併のうえ 、商号を初代三井製糖株式会社に変更。 (Wikipediaより) 寺西化学工業株式会社 1953年に発売され、今日まで発売され続ける ロングセラー商品「マジックインキ」の発売元としてその名を知られる。 この他にも、同社が所有する「ギター」ブランドの 描画材の製造販売でもその名を知られている。 主に油性・水性フェルトペンの銘柄は「マジックインキ」、 美術用絵の具類の銘柄は「ギター」とに区別されており、 2つのブランドで長きに渡って、安定した知名度を持つ。 かつては1970年代から1980年代にかけて 「♪お空の色はどんな色、お山の色はどんな色、 夕焼けの色は?ギターペイント」というテレビCMソングが放映されていた。 (Wikipediaより) |

一の鳥居 ※神社脇の細道 |

寛保期銘 寛保(かんぽう、かんぽ、旧字体:寛󠄁保)は、日本の元号の一つ。 元文の後、延享の前。1741年から1744年までの期間を指す。 この時代の天皇は桜町天皇。江戸幕府将軍は徳川吉宗。 (Wikipediaより) |

手水舎 ※文化期の手水鉢 |

参集所 ※神輿 額 |

境内風景 ※見返って~ |

拝殿舎前狛犬 阿 ※吽 |

牙の無い細かい歯 草食獣では無いですわね。。 ※下駄の様な爪 足の巻き毛 年号は無し |

やなせたかしサンの言葉~ ※お邪魔して~ |

本殿舎前狛犬 阿 ※スットンキョウな御顔 |

稲荷社 ※ |

春日社 1885年(明治18年)の明治十八年の淀川洪水によって境内にあった春日社が損壊している。 (Wikipediaより) ※本殿舎脇から~ 本殿 - 1936年(昭和11年)9月15日再建。三間社流造。 設計は池田谷久吉、施工は金剛建築部(現・金剛組)。 (Wikipediaより) |

本殿舎裏から~ ※多くの摂社~ |

遥拝所 ※ |

北斗社 ※楠社 |

若宮八幡宮 ※高良社・豊国社 |

高良社・豊国社 高良社・豊国社 - 高良社祭神:高良大神、豊国社祭神:豊国大明神。 1936年(昭和11年)再建。 もともとは高良社であったが、2020年(令和2年)5月に社殿を修復中に 豊国大明神坐像が発見されたことにより、 翌2021年(令和3年)から正式に豊国大明神も祀られるようになった。 (Wikipediaより) ※江野村銘石燈籠 |

本殿舎前狛犬 吽 ※ |

多くの神社が合祀された境内 1910年(明治43年)に近辺にあった十五神社(十五社大神が祀られていた)や 森小路神社などの7社を合祀したため、非常に数多くの神々が祀られることとなった。 そのために1912年(明治45年)4月には大宮八幡宮の名称を大宮神社と改め、 鳥居に掛かっていた「大宮八幡宮」の額が下ろされた。 現在ではその額は神輿庫に保管されている。 なお、一の鳥居と燈籠は森小路神社から、 摂社・高良社の鳥居と燈籠は江野天満社より移設されたものである。 (Wikipediaより) ※天保期 |

2020年(令和2年)5月、修復中の摂社・高良社より等身大の豊臣秀吉(豊国大明神)坐像が発見された。 社伝では大坂夏の陣の際に大坂城より運ばれたものであるとされていたが、制作は17世紀中頃のようである。 束帯姿で像高は81.9センチメートルあるが、頭上の冠は無くなっている。 近現代に作られた秀吉像を除けば最大となる。 天明5年(1785年)に、すでに廃絶となっていた秀吉ゆかりの京都の豊国社と 豊国廟の旧参道の上に再建されていた新日吉社(現・新日吉神宮)の境内に、 ひそかに秀吉を祭神として祀ったという樹下社(このもとのやしろ、現・末社豊国神社)が建てられた。 次いで、寛政5年(1793年)には秀吉が最初に一城の主となった長浜城があった長浜に、 「えびす宮」(現・豊国神社)が創建され、本殿の奥に秀吉がかくされて祀られる構造となっていた。 このように、この時代より少しずつ太閤秀吉に人気が出ていたが、 寛政9年(1797年)に秀吉の一代記である『絵本太閤記』が出版されると、 次にはそれを翻案した浄瑠璃が大坂・京都で頻繁に上演されるなどして秀吉の人気は高まりを見せていた。 こういった秀吉人気の流れの中で、文政6年(1823年)には当社でこの秀吉像の御開帳が行われたのであった。 この後、秀吉像は高良社に移されたようである。その後、なぜか高良社の社殿の扉には釘止めが行われ、 長く秘されて祀られるようになった。 江戸時代における豊国大明神信仰を考える上でも貴重なものである。 (Wikipediaより) ※ |

拝殿舎 此処で大宮戎の舞が~ ※ |

いぼ大神 トリモチ採取した傷跡が~ ※モチノキ |

天に向かって~ ※根も張り出しています~ |

行者社 行者社 - 祭神:役小角命。 元々は当社の近隣に祀られていたもので、太平洋戦争後に現在地に移された。 (Wikipediaより) ※役行者像が この中に有るのでは? 『コンクリで固められてるで~』と浮ドン談 |

元井路が~ 太鼓橋の名残 ※真新しい御家も~ |

01 02 03 04 05

06 07 08 09 10

11 12 13 14 15

| Copyright c 2003 Office Young Moon. All Rights |