令和七年、2025年!大阪万博は見せかけの繁栄を(私は懐疑的)~~

久しぶりの三人ポタは紀貫之の足跡を~

何処行こうか?

大きな前方後円墳が2基もある地区

難読地名でもある深日から淡輪へ~

廃線危機と秋祭り(やぐら)

前には~今回は、浮ドンとまださんと!

泉南郡岬町深日(国玉神社) 03

だからいつもの神社・仏閣と路地・旧村探し~

三人で久しぶりの自転車ポタ~相棒自転車は…

パナソニックダイヤモンドキャンピングとALPSクライマー、ミニらんちゃん

※マウスポインターを置いてください。

撮影:令和七年09月23日

UP日:令和七年09月24日

神社に到着しました。 大きなムクノキが~ ※参道階段 |

やぐらですね。 ※先に神社に お邪魔して~ |

狛犬 阿 ※吽 |

文政期の銘が~ |

手水舎 ※手水鉢 |

結構きつい石階段 UP時に氏子さんから戴いた 栞を見てたら~ 瓦製の扁額だとか現地では分かりませんでした。 泉州瓦(大阪府) 【いぶし瓦】 大阪南部の泉南郡深日周辺のいぶし瓦産地。 戦前は深日だけで30数軒の窯元がありましたが、現在は数社。 キメの細かい表面光沢(サエ)、磨きが特徴。 (大和製瓦株式会社HPより) ※待って~な! |

明和期、安永期銘が見えます。 ※ |

ヤットコ追いついて~ ※ |

小さな祠 |

木鼻象 ※ |

二の鳥居 ※一の階段見返って~ 急傾斜ですね。 |

先へ~ ※ |

行きまひょか~ |

参道脇に石の祠 ※ |

境内風景~ この車は?? ※急傾斜のコンクリ参道 |

思ったより大きな拝殿舎 ※境内摂社 |

五社御祭神 ※ |

国玉神社は資料によれば岬町唯一の式内社で 現在の本殿舎は江戸期には賀茂神社として存在したとか~ ※拝殿舎正面 |

拝殿舎前狛犬 阿 ※吽 |

やはり瓦産業で栄えた証で 本瓦屋根に鯱や龍文字飾り瓦~ ※瓦製獅子も踊っています。 |

破風上の文字は龍ではない?? 帝に龍の右側 ※ |

旧賀茂神社の 本殿舎とか~ ※見えませんが~ |

戎神社サン これも瓦扁額? ※脇には稲荷社眷属狐 何でやろか? |

|

大きなモッコクの木 モッコク(木斛、学名: Ternstroemia gymnanthera)は、 モッコク科モッコク属の常緑高木。別名でイイクともよばれる。 江戸五木の一つ。モチノキやマツと並び「庭木の王」と称される。 中国名は、厚皮香(別名: 日本厚皮香)。 常緑広葉樹の中高木。 成長すると樹高は約6m、時には15m、胸高直径80cmに達する大木となる。 枝が密集して整った樹形をつくり、全体としては円錐形のきれいな樹形になる。 幹の樹皮は暗灰色で滑らか、皮目が多い。 若い枝は灰褐色で無毛である。 (Wikipediaより) |

本殿舎は土塀で囲まれて~ ※先には~ |

自然石利用した石碑 昭和26年銘 ※大正5年銘の石碑 忘国憂国文字が~ |

広場の様に成っています。 ※見返って~ |

忠魂碑 ※昭和26年銘 多くの方がこの地区からも 出征されたんですね。 |

西を望めば 向こうは淡路島~ 手前の大屋根は深日御坊の金乗寺さん ※東側はメガソーラー 環境破壊が心配です。 |

拝殿舎脇の手水鉢 ※五社神社脇の手水鉢 |

もう一度~ ※コンクリ坂を下ります~ |

えっ! この坂を やぐらが曳行され 宮入りするんですか!! ※ |

牛車の様な 二輪での【やぐら】です。 これを若い衆2~30人で順番に宮入りするとか。 ※締結書 大西町所有のやぐらを 保存会に譲渡したとか |

反対側の壁には 先代のやぐらの彫刻飾りが~ ※細かい彫と 人力車のような二輪やぐらは 私達は初めて見ました。 |

ええですね~ 前には~ 01 02 03 04 ※町内を曳行し 宮入りがメインイベントとか~ 見たいなぁ~ |

花祝儀御芳名 ※お待ち同様! |

もう少し先へ~ ※先代やぐらの車輪 何インチでしょうか? |

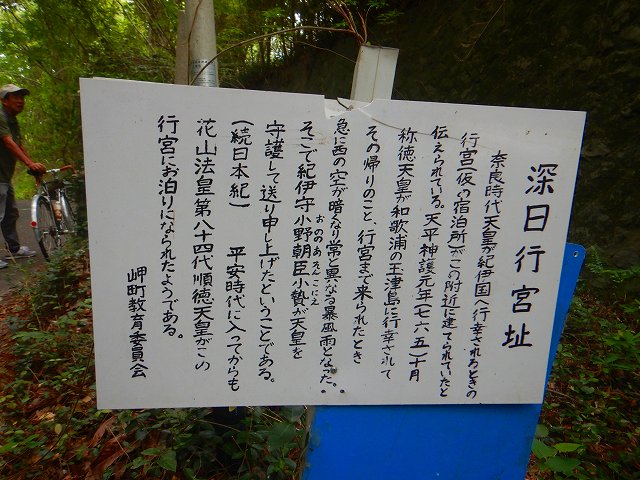

深日行宮址碑 ※ 孝謙天皇(こうけんてんのう、旧字体:孝謙󠄁天皇)、 重祚して称徳天皇(しょうとくてんのう、旧字体:稱󠄁德天皇、 718年〈養老2年〉- 770年8月28日〈神護景雲4年8月4日〉)は、 日本の 第46代天皇(在位:749年8月19日〈天平勝宝元年7月2日〉- 758年9月7日〈天平宝字2年8月1日〉)および 第48代天皇(在位:764年11月6日〈天平宝字8年10月9日〉- 770年8月28日〈神護景雲4年8月4日〉)。 父は聖武天皇、母は藤原不比等と橘三千代の娘であり、史上初めて人臣から皇后となった光明皇后(光明子)。 即位前の名は「阿倍内親王」。譲位後に「宝字称徳孝謙皇帝」の尊号が贈られている。 『続日本紀』では重祚後は「高野天皇」とも呼ばれており、 ほかに「高野姫天皇」「倭根子天皇(やまとねこのすめらみこと)」とも称された。 諱は阿倍で、これは阿倍氏に養育されたためであった。 史上6人目の女性天皇で、天武系からの最後の天皇である。 (Wikipediaより) |

蔓採りに来よう~ |

先は行止りとか~ ※ |

南海多奈川線の高架橋 ※将来は複線化の跡? |

次行きましょうか~ ※お邪魔しました! |

01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

| Copyright c 2003 Office Young Moon. All Rights |