此処をもう一度~

※こなれ過ぎですね。

|

向こうの杜が呼んでます~

※大きな屋門

|

奈良格子と本瓦の家屋

※煉瓦塀

|

神社前

※

|

堂組地車庫

ここでも やぐら です。

※大きな太鼓が付いています。

初めて見ました!

|

歯噛獅子

※やはり太鼓は太鼓正

大阪城の城下町に太鼓づくりの産地として栄えた浪速の地で、

何百年と受け継がれてきた太鼓職人のこだわりの技を大切にしつづける太鼓正。

大阪の伝統祭事に使用する「だんじり」「蒲団太鼓台」の展示や

「なにわの伝統文化体験ツアー」も開催している。

(OSAKA INFOより)

|

真新しいやぐらですが

意匠が美しいですね。

※法被も~

|

木鼻が沢山!

迫力ですね!

※平成16年銘

|

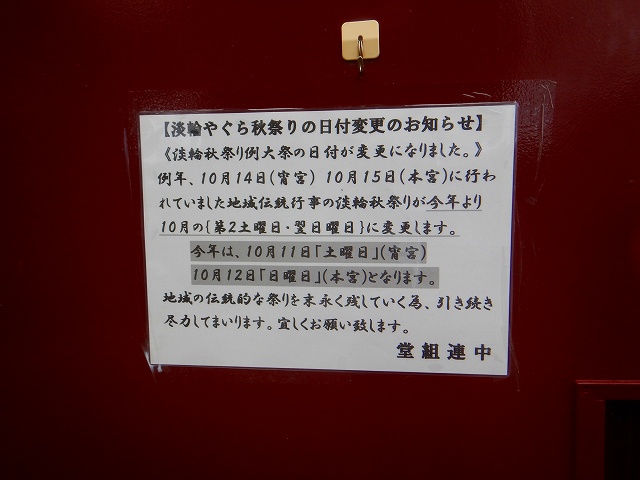

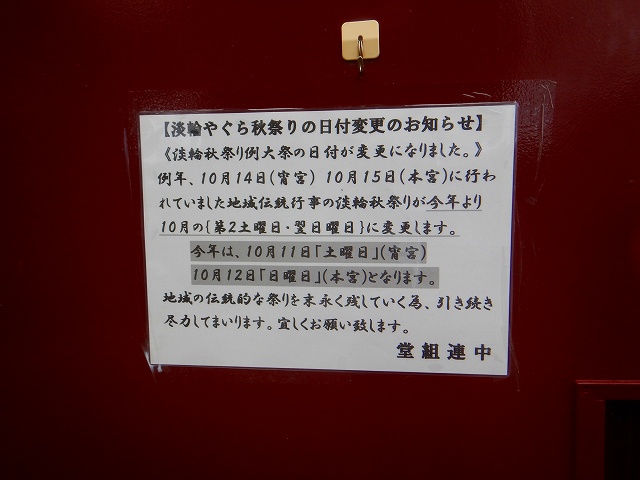

例年10月の14日(宵宮)、15日(本宮)でしたが

今年より10月11日(土曜日)宵宮、12日(日曜日)本宮に

しますと~歴史的瞬間に立ち会った気分です。

働き方の変化ですね。

※大きな楠

樹齢800年の4本幹

|

境内風景

※五連中

大東、堂組、大西、淡連、岬の地区が有り

5基のやぐらが町内を巡行し

宮入りするとか~

|

QRコードで

※参道正面から

|

撮影中~

※漁師中

|

多くの石燈籠が奉納されています。

狛犬

吽

※参道対に阿

|

同じ時期でしょうか?

※明治期の標柱

|

一の鳥居

参道とは直角ではないんですわ。

西向きなんですが~

※扁額

此処も瓦製~

UP時に氏子総代さんから戴いた

栞を見てたら~

瓦製の扁額だとか現地では分かりませんでした。

|

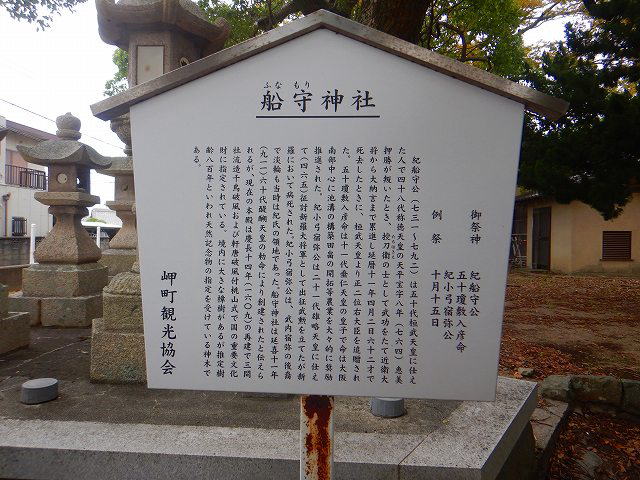

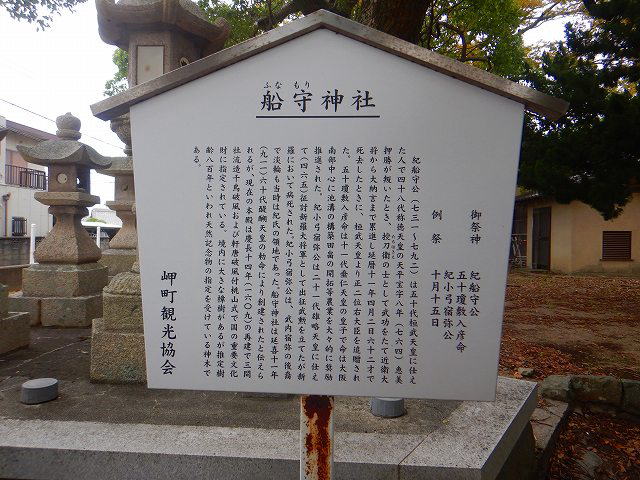

案内板

※撮影中~

|

|

舟型の手水鉢

※水吐龍~

|

二つ目狛犬

阿

※吽

|

拝殿舎前にも

真新しい狛犬

阿吽

※石燈籠

|

新しい裏側に古い狛犬がみえます。

※百度石も~

|

古い狛犬

阿

※吽

|

寛政期の銘

※阿は雄との事で~

|

拝殿舎より本殿舎望む

※見返って~

|

本殿は、豊臣秀頼の命により片桐且元が造営したもので、

三間社流造の桃山様式を残し、国の重要文化財に指定されています。

(案内板より)

片桐 且元(かたぎり かつもと)は、

安土桃山時代から江戸時代初期にかけての武将、大名。賤ヶ岳の七本槍の一人。

豊臣家の直参家臣で、豊臣姓を許される。

関ヶ原の戦い以降は家老として豊臣秀頼に仕え、秀頼の命で、

滅失していた方広寺大仏(京の大仏)および大仏殿の再建にあたった。

しかし同寺院に納める梵鐘の鐘銘をめぐり方広寺鐘銘事件(京都大仏鐘銘事件)が生じ、

大坂城を退出して徳川方に転じた。

且元系片桐家初代で、大和国竜田藩初代藩主となる。

弟に同国小泉藩主となった片桐貞隆がいる。

(Wikipediaより)

※分厚い檜皮葺き屋根

|

綺麗ですね。

※五三の桐紋

|

本殿舎裏側

※玉垣に石工銘

|

反対側の側面

※菊でしょうね。

|

宝物庫

※砲弾

日露戦争の戦利品でしょうか?

余剰物資?

供出されなかったんですね。

|

樹木が成長して

本殿舎が~

※重要文化財ですって!

|

本殿舎前に

石製狛犬。

阿

※吽

|

境内風景

※此処にも石祠

真中は金比羅山

|

稲荷神社

※

|

井戸も残されてます。

※石材も~

風化具合から和泉砂岩と思われます。

|

参道見返って~

※では又!

|

次へ~

※

|